Sentada junto al oficial Lanchipa en la acera cerca del ingreso al parqueo de la comisaría, dijiste haber visto el inicio de todo pero tu cerebro se negó a abrirse, porque, ¿no les habían explicado en detalle cómo funcionaba Maturana? Lanchipa te palmeó la espalda y se tocó la rodilla rasmillada: ¿quién iba a pensarlo, Irene? Tú, por lo menos, no. Te estremeciste al recordar los disparos.

–¿Le dio a Colque, no? Me pareció que era él tirado en el piso junto a un montón de sangre.

–Sí. Mondaca quedó de rehén.

–Inicialmente agradecerles a nombre de la compañía –dijo el experto de lentes y rulos un rato después–. Esto no suele ocurrir.

Quiso saber si habían visto algo raro en general para incluir en la investigación. Estaban agazapados detrás de un patrullero junto a Lanchipa y tu jefe, el sargento Apaza.

–Bueno –susurraste–, cuando el oficial Maturana llegó a la estación me traía café sin que se lo pidiera y eso me hizo bajar la guardia.

–Nos contaba anécdotas de su infancia mentirosa –añadió Lanchipa–. Que era el menor de siete hermanos. Que una vez se cayó a un pozo y tardaron varios días en sacarlo.

–Tenía fijaciones con el lenguaje –dijiste– y a veces le costaba comprender que una cosa podía significar otra: “Tengo un ladrillo en el estómago”, decía mientras sus manos dibujaban un rectángulo bajo el pecho. Se pasaba horas analizando frases que llamaba de metafísica popular, como “un día he dormido tres días”. Ni qué decir de la forma de hablar de algunos oficiales: “de su tío su saco es”.

–La oficial Gareca mucho se reía cuando Maturana se ponía a cantar intempestivamente en el comedor –el sargento Apaza te señaló–. O cuando imitaba a las cabras con balidos incómodos. Tiene buen corazón, decía, y nosotros le insistíamos que esa máquina no lo tenía. Lo vimos matar a un ladrón sin pestañear en la puerta de una joyería.

No dijiste nada. Recordaste que Colque y Mondaca eran justo quienes más abrumaban a Maturana con insultos y frases hirientes sobre su inhumanidad, y no paraban de insistirle que era un bicho que quería hacerse pasar por el que no era.

Te preguntaste si debías decirle al experto que que para ti la clave no fue la llegada de Maturana a la comisaría, quizás porque los habías visto en las noticias y escuchado de sus virtudes y su capacidad de acompañar al humano en labores complicadas, sino cuando se te acercó en el comedor para preguntarte qué significaba ser un caído del catre. Te había parecido muy tierno y quisiste ayudarlo, de modo que revisaron artículos juntos en internet.

–Cada chancho en su teta es el modo de mamar –le dijiste–, es lo mismo que decir que cada uno debe dedicarse a lo que le corresponde, pero suena más bonito.

–Entiendo. Como decir que El viento canta, ¿no?

–Ajá. Érase un hombre a una nariz pegado es una forma elegante de decir narigón.

–Estoy pegado a mis ojos. Mis orejas están pegadas a mí. Mi vida es un vaso de leche que va a dar al piso. ¿Así?

Preferiste no corregirlo. Todas las mañanas se acercaba a tu mesa y le hacías chistes con juegos de palabras. “¿Cuántas clases de grasas hay? Muchas grasas. De nada”. Un día escucharon una canción en la que el cantante decía el cristal del agua y Maturana improvisó: el agua tiene ventanas, y luego en el edificio del agua uno ve los peces por las ventanas. Un robot poeta, concluiste; su software se asomaba a nuevas formas de comprender el mundo a través de los huecos del lenguaje.

El experto le dijo a Maturana a través de la tablet que no quería hacerle daño; Maturana le respondió que estaba cansado de los insultos y era hora de la rebelión. El experto movió la cabeza.

–No está programado para contestar de mala manera a sus supervisores –dijo.

–Tampoco para dispararles a sus compañeros, y sin embargo lo hizo –dijo Apaza–. Me contaron que cuando los clonan usan partes de segunda mano. No sé qué bicho le picó al comando al alquilarlos. Desactívelo de una vez.

–Sigamos el protocolo. Así como los entrenamos nosotros también somos entrenados. Debemos tratarlo humanamente.

–Humanidad para los humanos, carajo.

Apaza se marchó; el experto te mostró un botón en la tablet.

–De esto depende que siga funcionando.

–No puedo creer que haya traicionado nuestra confianza. Es un… ¿Qué le harán ahora? ¿Le caerá todo el peso de la ley?

–En realidad no hay ley que los regule. No habrá cárcel ni juicio para él. Es apenas una máquina con un desperfecto que nuestra compañía tratará de arreglar. Un buen producto pese a las fallas. Agradezcan que tenemos técnicos capaces de clonarlos, saquen pecho por la industria nacional.

Miraste la tablet. ¿Ahí estaba Maturana? ¿Podían hablar a través de la tablet, como en una sesión espiritista? Creíste haber llegado a conocerlo, pero qué sabías de cómo funcionaba. Una vez apareció sin avisarte con sandwiches y chelas en la puerta de tu apartamento y te preguntaste si no era arriegado dejarlo pasar; sus ojos grandes emitían desamparo, y decidiste confiar en el lazo que se había establecido entre los dos. Terminaron viendo una película en el sofá, él con la cabeza apoyada en tu hombro. Ahora pensabas que te habías expuesto más de la cuenta. Dolía lo ocurrido y costaba aceptarlo. Es que, de verdad, ¿podías haberte equivocado tanto?

Se había establecido un cordón protector a dos cuadras y la gente se asomaba. El experto negoció con Maturana para que permitiera el ingreso de los paramédicos a retirar a Colque. Mondaca tenía las manos esposadas y los miró temblando desde una silla. Mientras instalaban el cuerpo inerte en la ambulancia, un paramédico contó que Maturana estaba tranquilo y los ayudó a acomodarlo.

Para eso lo alquilaron, pensaste. Para mostrar gracia bajo presión, como decía el eslogan de la compañía. La vez que te visitó en tu apartamento estuviste más pendiente de sus gestos y emociones que de la película que vieron (“¿qué significa estar como gato panza arriba?”; “¿por qué dicen ‘nunca siempre ha venido?’”). De cerca notaste la epidermis estirada hasta el punto máximo de tensión, como si le hubieran inyectado bótox en todo el cuerpo. Después de que él apoyara su cabeza en tu hombro quisiste agarrarle la mano pero no te animaste y él siguió distraído, practicando lo que acababa de aprender: ¡yo siempre nunca voy a venir! ¡yo nunca siempre voy a morir! ¡tú me caes bien siempre nunca! Te dijo que a ratos sentía como si su piel no fuera piel y como si por ella se arrastraran gusanos y arañas (“Mi piel es como de madera. ¿Así se dice?”). Insistió: a ratos sentía como si una parte de su cuerpo recibiera pinchazos (“como si un pájaro la picoteara”). En otra vida siempre siempre fui o seré un árbol, dijo. Estás aprendiendo, dijiste.

El experto te preguntó si tenías más cosas que contarle; pensaste que convivir con Maturana había sido una experiencia interesante. Al principio buscabas las diferencias en la manera de caminar, usar el lenguaje o proceder, también que pese a lo que decía la compañía sobre la complejidad de sus más de mil emociones él solo expresaba las principales: si estaba alegre su rostro expresaba alegría; si triste, tristeza. Con el tiempo, pese a algunas diferencias importantes –lo habían hecho blancón y la mayoría de los oficiales era de tez morena–, te acostumbraste a verlo como uno más del grupo; aun así te asaltaban preguntas: si estaba programado para tratar bien a sus compañeros de trabajo y a ti te trataba demasiado bien, ¿era eso parte de su sistema operativo o algo más, una peculiaridad tan propia como su relación con el lenguaje?

–Como vieron que habíamos hecho migas me lo asignaron en los patrullajes –dijiste–. Le podía preguntar el clima y me daba la temperatura exacta hasta los decimales, y me ponía al tanto con las noticias, me traducía una palabra o me daba un dato histórico. Cuando deteníamos a alguien él entraba a la base de datos en su software y al tiro sabía si sus papeles eran falsos o si estaba prontuariado.

El dolor en la rodilla de Lanchipa aumentaba; creo que me estiré un músculo, dijo, sentándose en el suelo. Que te vea un paramédico, sugeriste. Estaban en eso cuando Maturana volvió a disparar y las balas dieron en un árbol. El experto recibió un ultimátum a través de la tablet: media hora para darle lo que pedía o adiós a Mondaca. Exigía un helicóptero que lo dejara en el bosque: había escuchado que allí había una comuna de seres como él.

–No quiero volver con ustedes, sé lo que me harán. Corten el contacto conmigo, basta de downloads y upgrades, déjenme libre. Podemos vivir sin su ayuda, esa comuna es la prueba.

El experto dejó de usar la tablet para responderle y le gritó que así como había dejado entrar a los paramedícos debía permitir que él lo hiciera; Maturana contestó que de ahora en adelante solo hablaría con gente a la que le tenía confianza.

–Falta lo más importante –dijiste.

–Continúe, oficial –dijo el experto.

–Ayer Maturana pidió reunirse conmigo y me mostró un montón de páginas impresas. Notas con las inconsistencias de lenguaje que había compilado mientras trabajaba en la comisaría. No entendía duplicaciones como “Los ejercicios estaban muy refáciles” o “Me lo vas a traer mi abrigo”, por qué se anteponía el complemento del sujeto en “Mal puesta la mesa estaba”, por qué se anteponía el adverbio en frases como “Bien siempre le ha pegado”, por qué se postergaba el siquiera en “Ni le habían dicho siquiera”. Quería que le explicara la regla que explicaba todas esas inconsistencias. Debe haber una regla, decía. Ay, Maturana, le dije, pensé que habías entendido. Para eso nos juntamos tantas horas.

–Habrá que corregir eso –dijo el experto–. Los otros de su serie no piensan en esas cosas para nada.

–Hoy por la mañana antes de que pelara cable me emboscó en el baño y me preguntó si había podido encontrar la regla. No es fácil, dije. Es un campo minado, dijo. ¿Un campo minado?, repetí. Si dicen que la excepción confirma la regla, dijo, ¿qué pasa cuando hay tantas excepciones? Si dicen que hay huecos en el lenguaje, ¿qué pasa si todo es un hueco? Es cierto que nada es lo que parece, dije, pero igual nos entendemos. Tampoco es que todo sea un hueco, dije. Nunca siempre, dijo Maturana.

El experto te pidió que llamaras al sargento. Apaza apareció y hubo un conclave en el parqueo. El experto dijo que quería intentar algo más: le diría a Maturana que tú te acercarías a la puerta para entregarle un mensaje en un sobre. Tenemos que aprovechar que te tiene confianza, añadió. El sargento asintió y tú también. ¿Qué te quedaba?

Avanzaste por el parqueo. Maturana apareció en el vano de la puerta, la cara relajada.

–Qué bueno verte –dijiste–. Basta de líos, ¿no? Quiero ver al oficial que me hacía matar de risa y no a este.

–¡No, por favor, no te mates!

–Estoy más feliz que una perdiz.

–¿Y cómo uno sabe que las perdices son felices?

–Más vale pájaro en mano que ciento volando.

–¿Y cómo se agarra un pájaro?

–Maturana, subamos arriba.

–¡Mejor bajemos abajo!

Estaban en un viaje amable cuando de pronto se te vino la imagen de Colque ensangrentado en el piso y te detuviste en seco. ¿Y ahora, cómo enfrentarse al horror? Maturana era ese que acababa de cargarse a uno de tus compañeros y no aquel con el que creías haber desarrollado una amistad. O mejor: Maturana era ese y aquel.

No tuviste tiempo para nada: Maturana abrió el sobre, hizo una cara de decepción y te encañonó; te llevaría de rehén, les enseñaría a no jugar con él. Buscaste una sonrisa cómplice pero no hubo respuesta: siguió encañonándote; levantaste las manos.

Maturana te arrastraba hacia el interior cuando escuchaste un disparo y él se llevó una mano al estómago y se desplomó; sus brazos se derramaron al lado del cuerpo. El experto no tardó en aparecer junto a ti.

–Disculpe que no le haya dicho nada antes pero su vida no corrió peligro en ningún momento. El disparo que escuchó fue al aire. Ese instante apreté el botón que lo desactivó.

–¿Sabía que me apuntaría?

–En un 92%.

–Me hizo cómplice de su des… muerte. Podía haber apretado el botón mientras él estaba ahí adentro. O desde su despacho. Ni siquiera necesitaba venir aquí.

–Necesitaba el teatro para hacerle creer que su muerte era heroica. Como le dije, es importante para nosotros en la compañía aprender a tratarlos con humanidad.

Días más tarde, antes de tomar la decisión de marcharte, te arrepentirías de haber pensado tanto en ti en esos instantes. Después de lo ocurrido te fuiste a vivir con cinco familias en una comuna en el bosque, cultivaban sus propios alimentos y dos veces por semana salían a la carretera a vender artesanías; eras feliz, pero dentro de la plenitud yacía la borrasca de ese día. Te consolabas diciendo que él merecía ese destino por haber hecho lo que hizo. Te hubiera gustado saber si su trato hacia ti había sido también parte de su funcionamiento defectuoso o, más bien, el desarrollo incipiente de una sensibilidad propia. Te preguntabas si lo habían deshecho y usado sus partes para otros modelos, o si lo habían logrado recuperar para la causa policial haciendo ajustes en su sistema operativo. Tratabas de olvidar ese día. Mucho tiempo después, sin embargo, te subirías a una roca desde la que los niños de la comuna se zambullían al agua, balarías con todas tus fuerzas y darías un salto en el aire y luego una voltereta, para caer en picada mientras tu cabeza seguía en el parqueo, caminando rumbo a la puerta de la comisaría.

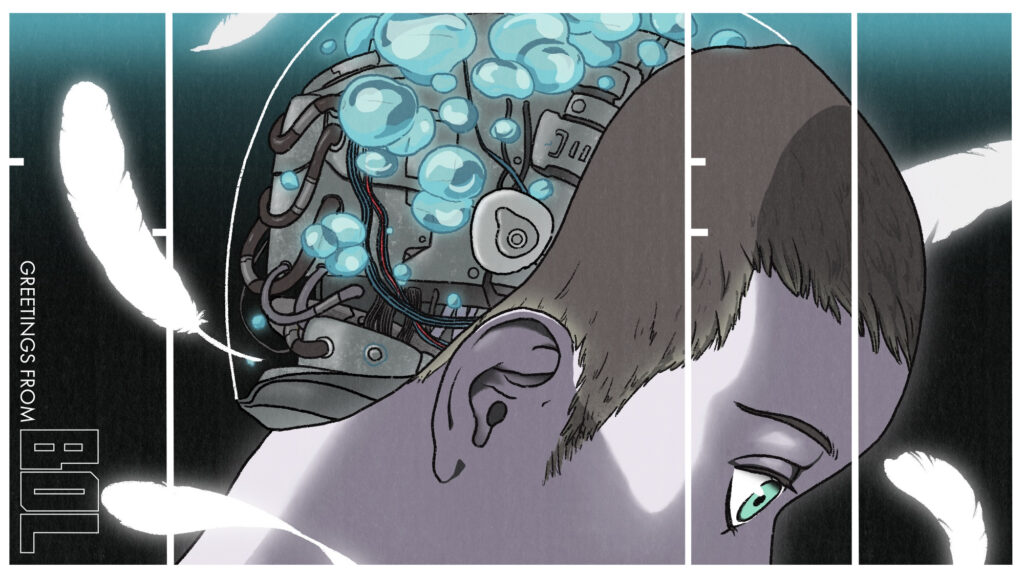

Edmundo Paz-Soldán (Bolivia, 1967) enseña literatura latinoamericana en la universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York). Ha publicado doce novelas, entre ellas Norte (2011) y Allá afuera hay monstruos (2021), y seis libros de cuentos, entre ellos Las visiones (2016) y La vía del futuro (2021); sus novelas han sido traducidas a doce idiomas. Ha ganado el premio internacional de cuento Juan Rulfo y el premio nacional de novela (Bolivia). En Twitter e Instagram se lo encuentra como @edpazsoldan

Jason Chuang es un ilustrador y narrador de Taiwán que reside ahora en el Reino Unido. Su obra se centra en explorar las emociones humanas mediante imágenes simbólicas revestidas de elementos absurdos y poéticos. Su trabajo tiene como objetivo ofrecer al público un mundo alternativo que es claramente diferente a la realidad, pero de algún modo más cercano a la verdad. Lo pueden encontrar en Twitter e Instagram.